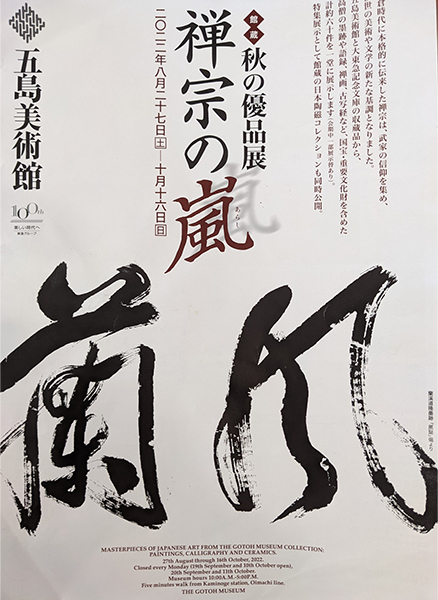

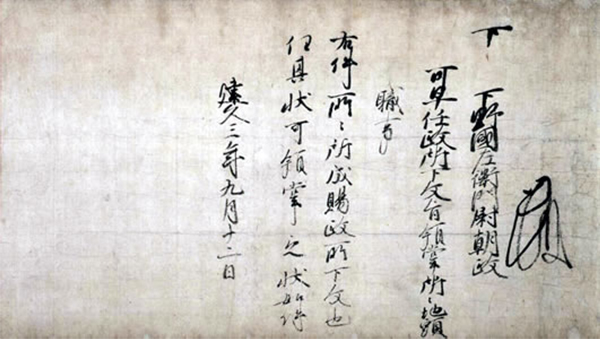

日本の美意識 2023年09月24日

~原点は茶室から~

岡倉天心の「茶の本」の中で、西洋の美意識と日本の美意識を比較し分かりやすく書かれていた部分がありましたので抜き出してみたいと思います。

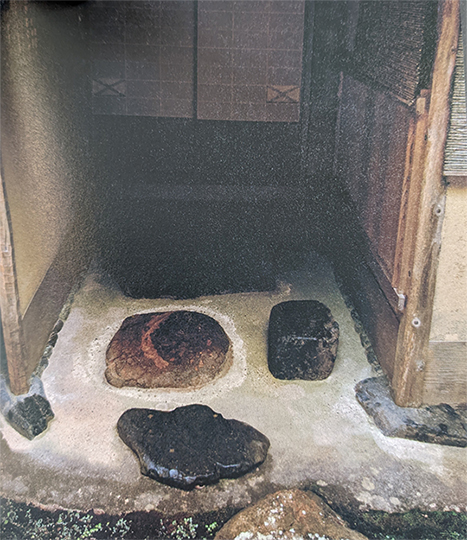

茶室は、引き算である。

人間は同時に色々な音楽を聴くことが出来ないのと同じで茶室には、必要最小限の物しか持ち込まない。

美術品が重複する事を避け、例えば植物の絵を掛けて、更に活花を飾ることはしない。など。

極めて空虚で質素な空間でなけれなならない。

それに対し、西洋の屋内は、おびただしい彫刻、絵画、骨董品の陳列とそれが全て装飾で埋め尽くされており、混沌としている事が富を誇示し、不必要に物が重複されている。

そして自画像を飾り自己アピールを好むが日本では、自己を主張する事を嫌い花鳥風月を画題とする。

茶室においても、真の美は「不完全」を人の心の中で完成させることであり、自己の中で想像し可能性持つ事を任されるのです。

例えば、静まりかえった中に聞こえる茶釜の湯の音をメロディーとして滝の響きか、岩に砕ける波の音、竹林を払う風の音、丘の上の松籟か、などを想像する。

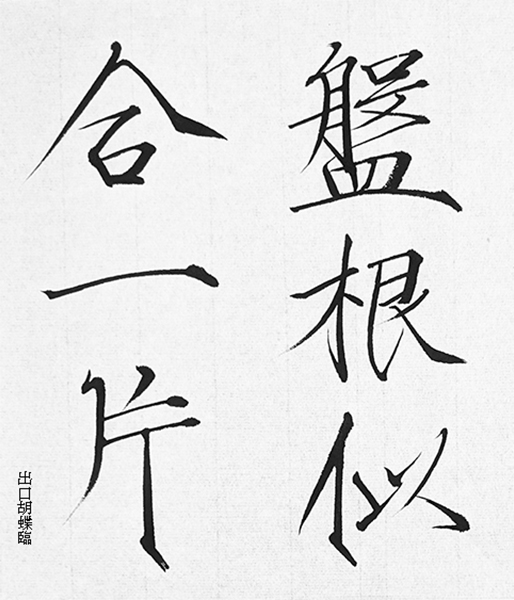

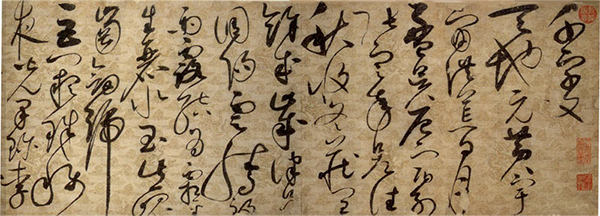

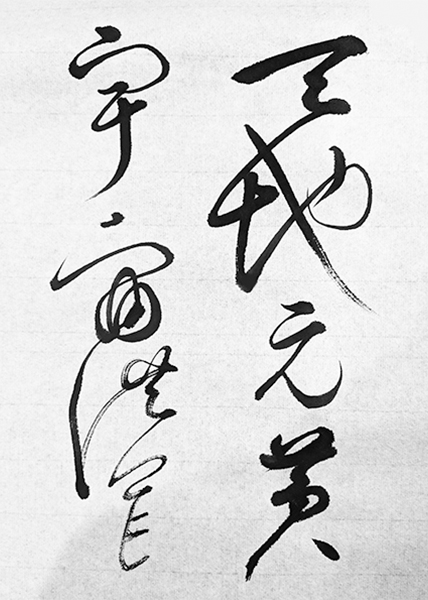

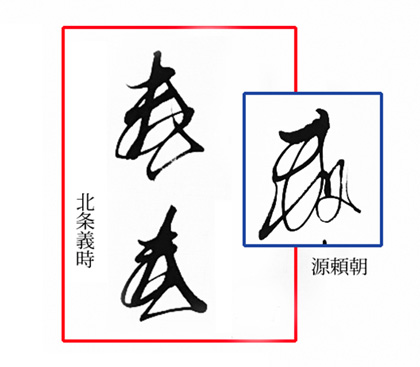

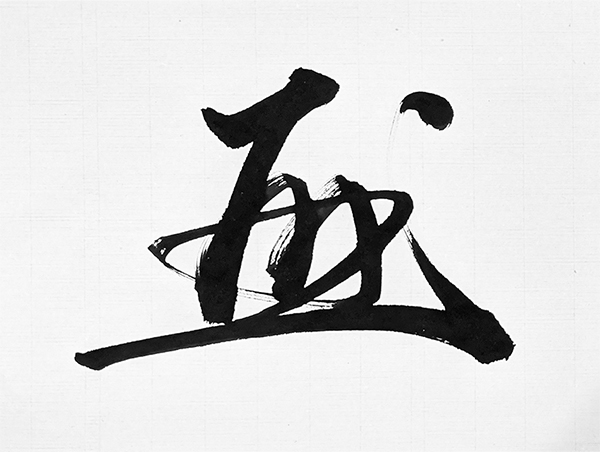

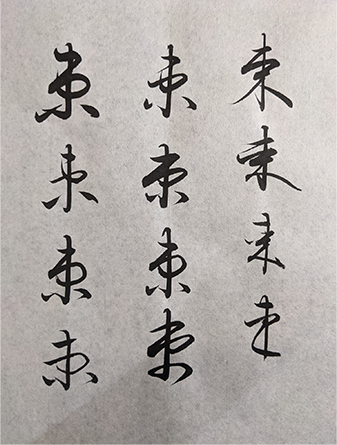

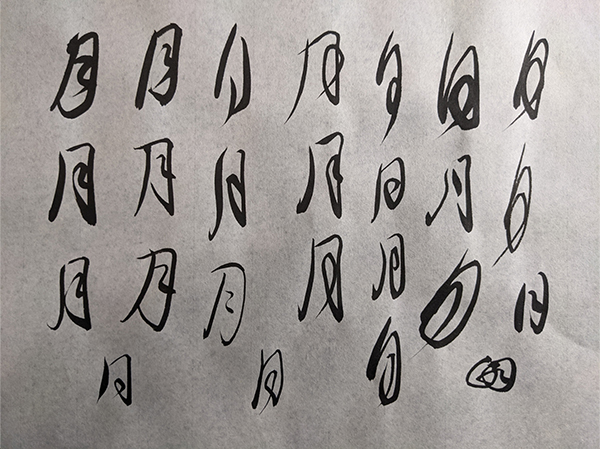

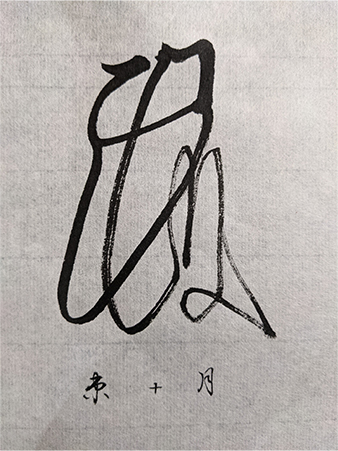

「書」に置き換えてみても、何も書かない余白で想像力を働かせるという点で、殆ど同じですね。

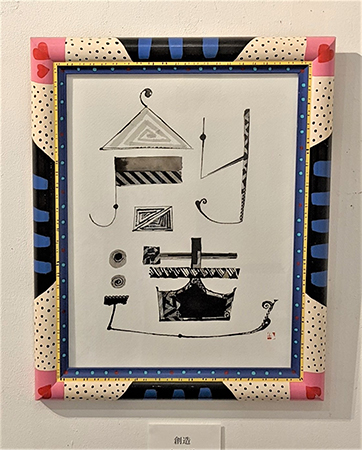

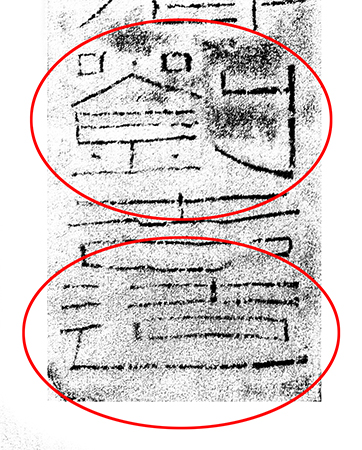

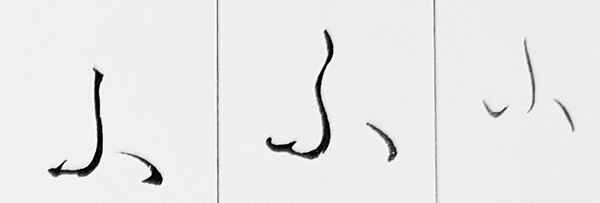

茶室の4畳半の室内を白い紙に例え、最小限の黒の線で余白(間)を大事に、一本一本違う角度、長さで重複させないこと。

技術(意匠)を隠し、最高の技術を用いる。

狭い国土の中に自然が凝縮されている環境で暮らす日本人にとっては必然的な思想のように感じて来ました。

そして西洋の豪華絢爛な世界への憧れも常に持っていることも真逆さ故の事かなと思いました。

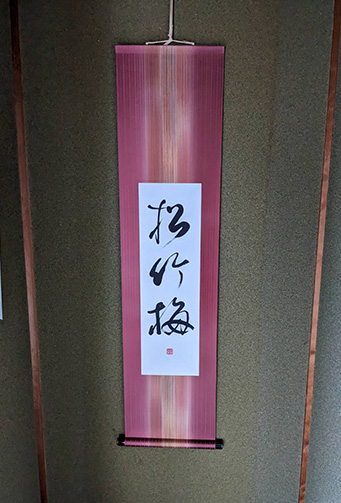

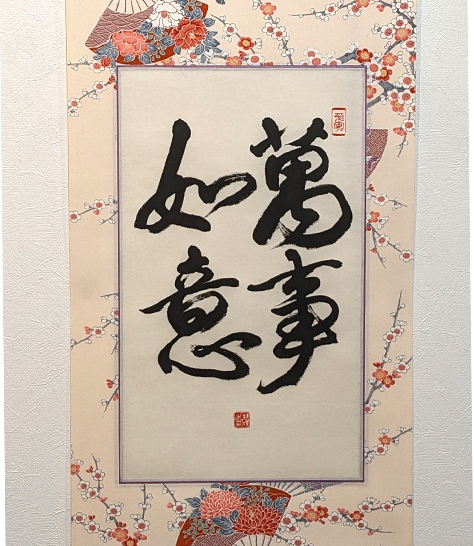

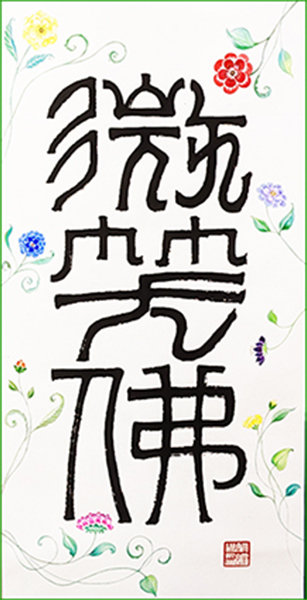

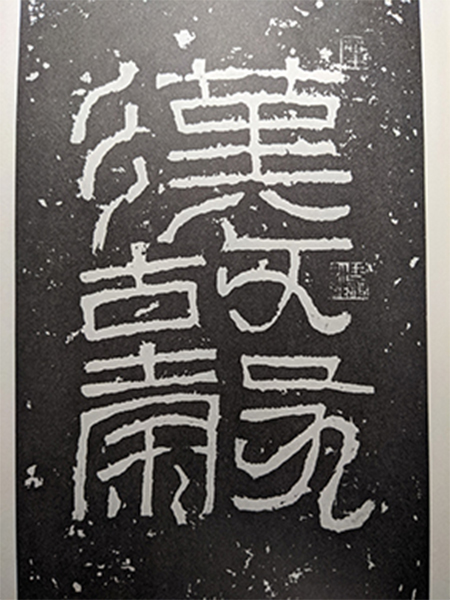

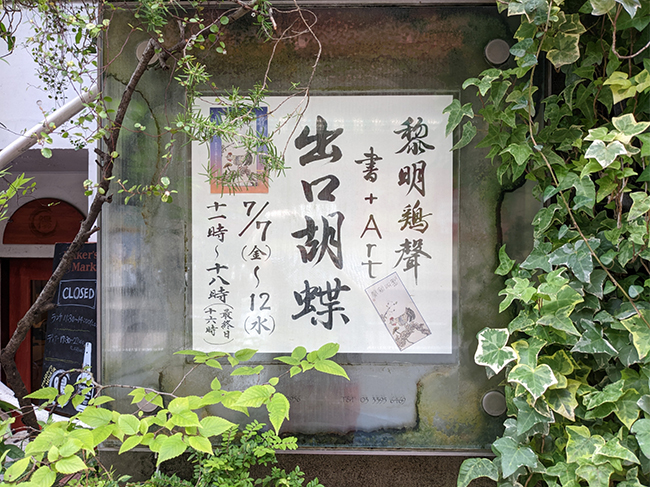

◆来年2024年のカレンダー

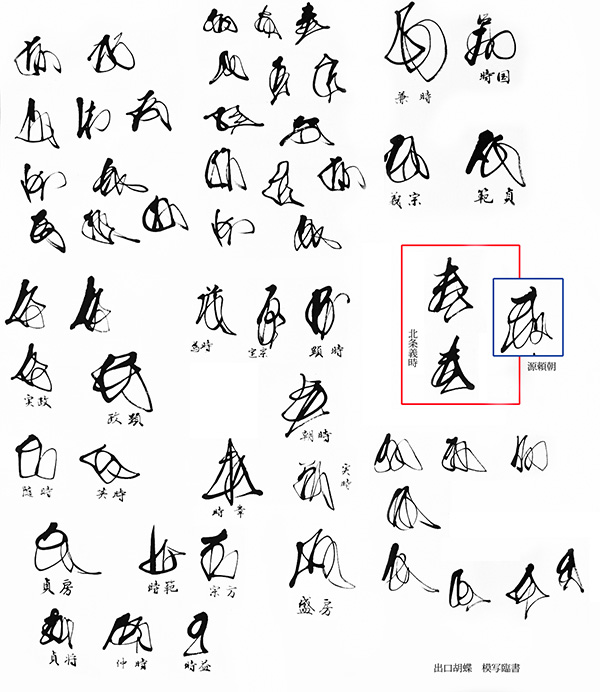

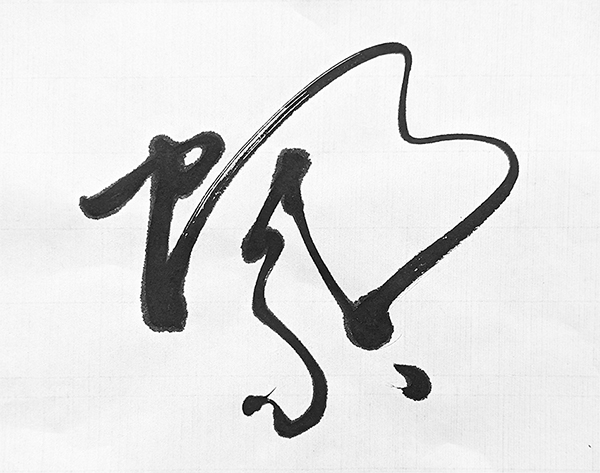

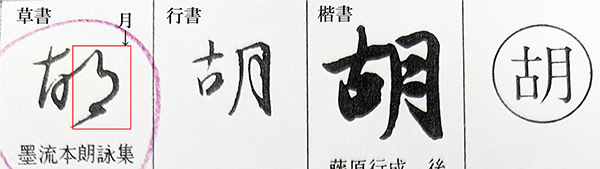

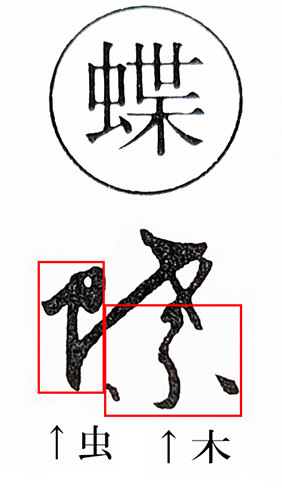

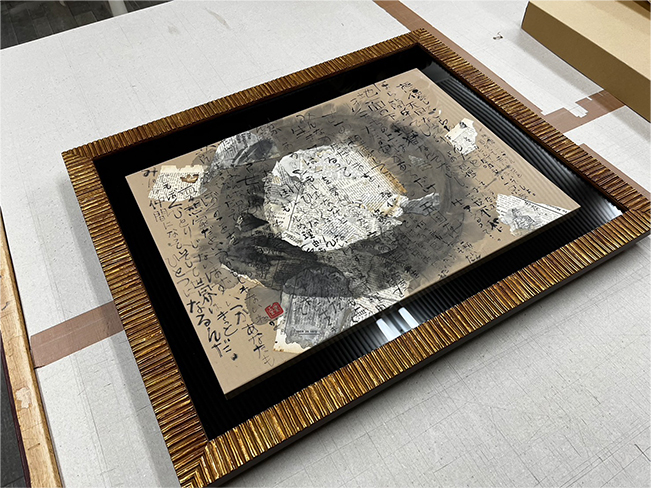

茶の湯や禅での侘、寂、間、そして雅で粋な贅を楽しむ“大和麗~やまとしうるわし~”の世界。

日本の独自の美意識をテーマにした「出口胡蝶の書アートカレンダー」で2024年をお愉しみください。

【出典】小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)

【出典】小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)